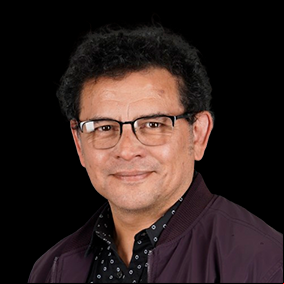

La idea de dar vuelta el eje Norte-Sur, de ver el mundo político en todas sus dimensiones y de repensar el orden mundial desde otra óptica son conceptos y motores de vida que caracterizan la trayectoria del ensayista francés, Christophe Ventura. Es coordinador editorial para América Latina de Le Monde Diplomatique y director de investigación en el Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas (IRIS). En conversación telefónica explica cómo se está componiendo el nuevo orden internacional y los lugares que nos toca a países como el nuestro y los de la región en este nuevo orden o desorden internacional. Es autor de Geopolítica de América Latina (Éditions Eyrolles/IRIS, 2022) y coautor, junto a Didier Billion, de Desoccidentalización. Repensar el orden mundial (Agone, 2023).

Ventura se presentará en el encuentro internacional de La Noche de las Ideas que lleva como lema: “El poder de actuar” y se realiza esta semana. Por allí transitarán protagonistas argentinos y europeos de las ciencias sociales, la ciencia política y las artes. Habrá actividades en el Teatro Colón, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, Rosario, Santa Fe, Tandil y Tucumán. Organizan: Institut français d’Argentine - Embajada de Francia, la red de Alianzas sas de Argentina, Fundación Medifé, la red de los Centros Franco-Argentinos y gobiernos locales. De la ola reaccionaria regional, habló con Ñ por teléfono desde París.

–De qué se trata tu idea de repensar el orden del mundo expresada en tu libro Desoccidentalización, repensar el orden mundial que escribiste con Didier Billion?

–La noción de desoccidentalización del mundo tiene su fuerza y sus límites. Su fuerza es que nos dice algo del mapa mundial que, fundamentalmente más allá de los conflictos que padecemos y que empeoraron la situación, vivimos un momento en el que hay una evolución de la geopolítica en la que la rivalidad sistémica entre Estados Unidos y China reorganiza el balance entre los países del sur y los del norte.

–¿Se aceleró todo con Trump?

–En este marco se está fracturando la alianza occidental con el regreso de Trump. En el libro hablamos de Occidente como una coalición de intereses estratégicos de países de varios continentes, no solamente de Europa y de Norteamérica, también de Japón, Corea del Sur, Israel y algunos países latinoamericanos, unos 25 países que se identifican con una comunidad de intereses estratégicos comunes bajo la protección última –en caso de necesidad– de EE.UU. y de su alianza militar, la OTAN. Hoy la novedad es que el corazón de ese occidente geopolítico está fracasando porque el propio Trump quiere terminar o acabar o reorganizar bajo nuevo contrato en el que EE.UU. encuentra una libertad total sin depender de sus alianzas.

Trump, asiste a una reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping, durante la cumbre de líderes del G20 en Osaka, Japón, 29 de junio de 2019. REUTERS/Kevin Lamarque

Trump, asiste a una reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping, durante la cumbre de líderes del G20 en Osaka, Japón, 29 de junio de 2019. REUTERS/Kevin Lamarque–Pero en este contexto que describís, ¿cómo se produce la “desoccidentalización”?

–El movimiento de desoccidentalización tiene que ver con la idea de que estamos en una transición hacia un nuevo orden mundial reorganizado a partir de la evolución del balance de fuerzas entre Washington y Beijing. esa situación tiene que cuestionar a todos los actores para entender que lo que van a hacer tendrá impacto y consecuencias en esa dinámica y es una invitación a pensar también en relaciones internacionales interestatales fuera de un alineamiento único con una u otra de esas dos potencias del siglo XXI. Es una invitación, una reflexión sobre la idea de cómo a partir de un pensamiento, se traza una estrategia de no alineamiento, renovado, que no sería del siglo XX, pero sí del siglo XXI. ¿Cómo podrían los estados finalmente limitar una dinámica de conflicto a través de relaciones más multilaterales y por qué el multilateralismo es el único camino.

–Y mientras tanto, ¿cómo se plantea el juego político en Europa?

–En Europa vivimos las mismas dinámicas, pero en contexto distinto. Hay también una ola de corrientes de extrema derecha que tiene además un componente muy antiinmigratorio con las corrientes qu vienen del norte de África, de Oriente Medio, muy fuerte contra los musulmanes, que serían la causa de de todos sus problemas socioeconómicos.... Esos problemas se explicarían por la presencia de inmigrantes que son en todos los países alrededor del 10% de las poblaciones. Todo se explicaría a partir de eso y es este punto que explica el éxito de las extrema derecha en el contexto en el cual los partidos tradicionales de conservadores, sociodemócratas de izquierda durante décadas han aplicado la misma política neoliberal. En todos los países se debilitaron los servicios públicos, el sistema social que estaba bastante alto en nuestro continente y eso se paga así, ¿no?

–¿Qué papel han jugado los partidos políticos, por ejemplo?

–Todos los partidos que han participado en los gobiernos de los últimos 40 años en Europa han debilitado y afectado a los pueblos , a las sociedades y la Unión Europea. La construcción europea también está vista como el motor del neoliberalismo, de todas esas políticas fracasadas en nuestro continente y eso explica la ola y la llegada de esas fuerzas o su crecimiento en muchos países que nos dicen que, para solucionar hay que limpiar el país de la clase política, todos son corruptos, son los responsables del desastre que conocemos y, además, en su laxismo durante 50 años dejaron abiertas las fronteras a todos los inmigrantes de África, de Medio Oriente. Todo lo explican así.

Los principales líderes europeos, como el canciller alemán, Olaf Scholz; Macron, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; y los primeros ministros de Países Bajos, Dick Schoof; de Polonia, Donald Tusk, y de Italia, Giorgia Meloni, además de los máximos representantes de la UE U. y Rusia.

EFE/ Pool Moncloa

Los principales líderes europeos, como el canciller alemán, Olaf Scholz; Macron, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; y los primeros ministros de Países Bajos, Dick Schoof; de Polonia, Donald Tusk, y de Italia, Giorgia Meloni, además de los máximos representantes de la UE U. y Rusia.

EFE/ Pool Moncloa –¿Se transformaron, cambiaron de tendencias?

–Los partidos tradicionales están debilitados, pierden votos, no tienen mucho imaginación para relanzarse en las sociedades que viven crisis profundas. Además, vivimos la guerra con Ucrania y hay que decir que también hay una cierta diferencia entre la apreciación de los gobiernos y la unión que quiere reunirse, que quiere relanzarse sobre el gran rearme de los países europeos en contra de una supuesta amenaza rusa. Esa amenaza sería tan grande que necesitaría la movilización de centenares de billones de euros para armas en lugar de invertir en servicios públicos, políticas sociales, el desempleo, en fin, todo eso y eso para finalmente justificar un nuevo periodo de austeridad en todos los países europeos.

–¿El temor a la guerra los paraliza?

–Hay que tener en cuenta que la diferencia es que en los pueblos esa guerra la gente en su mayoría quería verla acabarse y hay una nueva atención con eso porque la gente en Europa ha pagado el precio de esa guerra a través del aumento de inflación, del aumento de los precios, sobre todo energético que explica también el crecimiento de la extrema derecha alemana. Alemania hizo un esfuerzo militar bastante fuerte y pago el precio de las sanciones contra Rusia n el terreno de la energía y ahora está dejada de lado por Trump. Es una nueva situación para esta Europa que pensaba relanzarse como proyecto de sociedad y de civilización y las perspectivas de la vida política europea son bien complicadas. Las clases dirigentes europeas están viviendo la ruptura con Trump como una especie de violencia impensable para ellos. Se sienten en estado de pánico.

–¿Cómo ves el mapa político latinoamericano en este momento de, una vez más, de mucho movimiento? ¿Cómo conviven gobiernos tan disímiles como los de Milei y Bukele por un lado, y Lula, Boric, Petros, por otro?

–El mapa político latinoamericano ofrece algo de paradoja. En ese sentido hablamos de una región que no conoce conflictos de alto nivel o guerras, como podemos ver en Europa, por ejemplo, con Ucrania y Rusia o en Medio Oriente o en África. Es una región con problemas que tienen que ver con el crimen organizado, el narcotráfico, que son productores de violencia, política, social, etcétera. Es una región sin guerra, sin conflictos clásicos pero con una paradoja: es al mismo tiempo una región que vive en el plano político una gran ola de polarización. Es un escenario de radicalización constante que se vive en América desde casi diez años. Eso me parece el producto de varias cosas.

Milei con el presidente de El Salvador Nayib Bukele, saludan a seguidores en La Casa Rosada.

Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Milei con el presidente de El Salvador Nayib Bukele, saludan a seguidores en La Casa Rosada.

Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni–¿Cuáles son?

–La primera es una coyuntura socioeconómica crítica en la cual los países latinoamericanos, todos más o menos con situaciones variables, viven una situación de bajo régimen de crecimiento, de desarrollo de un nivel de pobreza, de desigualdad social todavía grande, fuerte. Todo eso se empeoró con las consecuencias de la crisis financiera mundial del 2008 que produjo en la región una década de los años 2010 muy mala. En el caso de Argentina fue empeorando con la pandemia. Hubo un reflujo de todos los indicadores sociales de pobreza, informalidad, inseguridad alimentaria, etcétera. Y eso forma el marco, digamos, de las situaciones políticas. ¿Qué pasó? Pasó que en todos los países todavía en coyunturas específicas nacionales, encontramos la misma cosa. Los gobiernos al poder, que sean de derecha, de izquierda o centro izquierda, no han solucionado los problemas de los ciudadanos. Sus problemas sobre todo, en primer lugar, sociales y económicos. Y al final eso produjo tensiones y crisis políticas. Después de una crisis económica, vino una social, luego una política en la cual los partidos y dirigentes, las organizaciones intermediarias como sindicatos o instituciones locales han sido rechazadas, en términos muy nuevos que son difíciles de entender y de analizar. A la vez se dieron situaciones de fragmentación de los campos políticos, después polarización, radicalización de los actores y a veces con ingreso de nuevos actores políticos que provienen del exterior del campo tradicional de los partidos tradicionales. Por ejemplo, en Argentina lo que ocurrió con la llegada de Milei: llegó por fuera del peronismo y también de la derecha tradicional.

–¿Cómo logra instalarse un outsider?

–Al outsider, a los dirigentes que vienen de afuera de la política no ses le pide mucho, solamente que no formen parte de los partidos tradicionales que son incapaces, ineficaces, corruptos, etcétera. Y finalmente la no resolución de las crisis sociales y políticas han debilitado los partidos tradicionales y los gobiernos al poder. Y eso me parece una situación muy específica en Latinoamérica

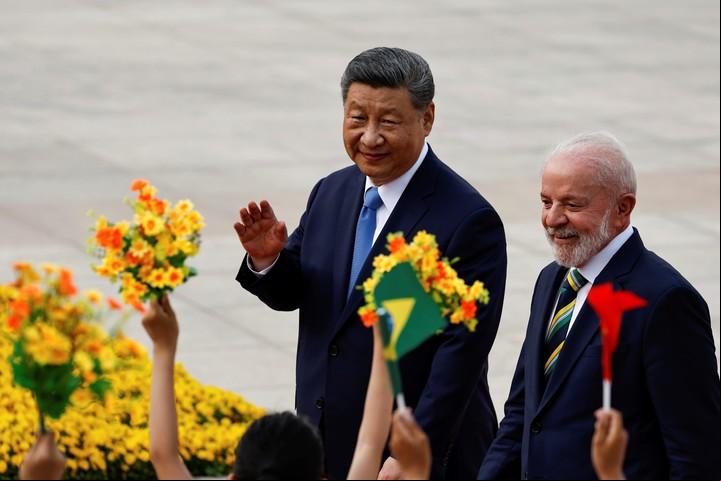

Xi Jinping and Brazil's President con Lula en n Beijing el 13 de mayo de 2025.

Foto: Tingshu Wang / AP)

Xi Jinping and Brazil's President con Lula en n Beijing el 13 de mayo de 2025.

Foto: Tingshu Wang / AP)–¿Qué queda de la izquierda, cómo quedaron los partidos?

–La situación es diferente en cada caso. En algunos países, algunos partidos pueden resistir al poder creando nuevas alianzas de circunstancias para quedarse al poder o aliarse en contra de un nuevo actor como en Brasil con la victoria de Lula en 2022. Ganó, pero en el marco de una coalición muy amplia que fue desde la centro derecha hasta la izquierda, un frente democrático en contra de Bolsonaro en la extrema derecha, lo mismo en Chile con Boric, en Colombia también fue el resultado un proceso de este tipo con la victoria de Petro. Son situaciones paradojales dadas dentro de coaliciones muy heterogéneas sin mayorías en los congresos y entonces dependen de una negociación permanente y eso afecta a la posibilidad de las reformas de esos gobiernos. Otras izquierdas que se mantienen al poder a todo precio como en Venezuela o Nicaragua... Hay que aceptar que en América Latina vamos a vivir situaciones con muchas variaciones, con muchos escenarios políticos que van a cambiar de un lado por el otro y que hay una inestabilidad que forma parte de la normalidad. Eso abre muchas posibilidades, algunas quizás buenas y quizás más preocupantes. Lo vamos a ver en los próximos meses.

–Otra tema que resurge por la negativa es el cambio climático. ¿Por qué las ultraderechas lo niegan? ¿Por qué no lo consideran propio?

–Eso me parece un tema que ilustra bien lo que quería decir sobre el hecho de que la gente que vota por los ultraderechistas expresan que no hay esperanza en otro sistema, otra alternativa y que hay que asumir, la situación y arreglar las cosas como se puede con mano dura a los pobres, los inmigrantes, etcétera. Creo que el tema climático se inscribe en esa visión negativa. ¿Por qué la ultra derecha finalmente forma parte de una corriente global que vemos que es una corriente reaccionaria en el sentido literal de la palabra. Es una corriente que cree que para enfrentar una crisis no hay que transformar una sociedad, pero hay que securizarla y volver al pasado. Volver a lo que había antes, el Golden Age para Trump o la idea de la potencia argentina que nos cuenta el señor Milei, totalmente descontextualizado por otro lado. Finalmente son corrientes reaccionarias también porque expresan algo del nihilismo. Yo creo que eso es muy típico de las grandes crisis, de las grandes mutaciones de las historias. Ocurrió en el Medioevo, en el año 1000 más o menos en Europa, también durante el Renacimiento. Y eso creo que forma parte de esa visión apocalíptica y nihilista que tiene esa ultraderecha.

Agenda: "Informar es un deporte de combate". Cúando: 16 de mayo a las 22. Dónde: en el Salón Dorado del Teatro Colón. Darle vuelta al eje Norte-Sur. Cúando: 17 de mayo, a las 17. Dónde: en el Salón Dorado.

Sobre la firma

Mirá también

Newsletter Clarín

Recibí en tu email todas las noticias, coberturas, historias y análisis de la mano de nuestros periodistas especializados

QUIERO RECIBIRLO